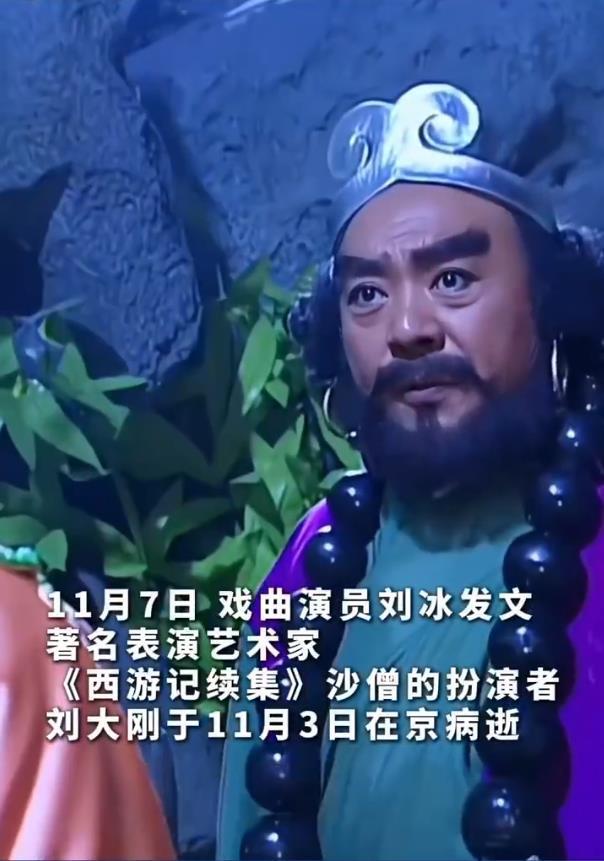

11月7日,一条从朋友圈流出的讣告,让无数“西游迷”的手机屏幕泛起了湿意——曾在2000年《西游记续集》中接替闫怀礼饰演沙僧的演员刘大刚,已于11月3日在京病逝,享年78岁。家属在讣告里说,遵照老人遗愿,丧事一切从简,没对外公开具体病因。

消息传出来时,最先“站出来”的是“大师兄”六小龄童。他没写长长的悼念文,只是第一时间转发了这则讣告,朋友圈里连个多余的标点都没有。可熟悉他们的人都懂——就像30多年前拍《西游记续集》时,刘大刚总把“大师兄”的茶水温在旁边,六小龄童会悄悄把自己的暖宝宝塞给凌晨拍下水戏的“三师弟”,他们的情谊从来都不在嘴上,在那些没说出口的“惦记”里。

刘大刚的沙僧,是很多90后、00后心里“最像沙僧”的沙僧。1986版闫怀礼老师的沙僧是“厚重的山”,刘大刚的沙僧则是“温软的水”——挑着担子跟在师父身后时,他的背永远挺得直,可眼神里总带着点对“大师兄”的信任;被妖怪了要替师父挡灾时,他攥着降妖宝杖的手在抖,却还是往前站了一步。戏外的他更像“沙僧”:拍《西游记续集》时已经53岁,却跟着剧组跑遍了云南的原始森林、贵州的瀑布,全天拍戏不说,还主动帮场务搬道具;后来拍《吴承恩与西游记》,他跟六小龄童再演“师徒”,休息时总抱着剧本给年轻演员讲“沙僧的台词要沉,因为他是大师兄和二师兄的‘缓冲带’”。

最让人唏嘘的是去年春天——六小龄童、迟重瑞(唐僧)、马德华(猪八戒)和刘大刚,这四个“西游师徒”终于又聚在了央视舞台上。他们穿着当年的戏服,一起唱《敢问路在何方》,刘大刚拿着话筒的手有点抖,却还是跟着节奏晃了晃肩膀,像极了当年在取经路上跟着大师兄蹦跶的沙僧。台下的观众喊“再唱一遍”,他笑着点头,可谁能想到,那竟是他们最后一次一起站在舞台上。

下午刷到刘冰(《西游记》中“玉华州太子”扮演者)的悼念文,里面写“大刚哥昨天还在群里问我,下次聚会要带什么茶”;摄像师王崇秋也说“他拍沙僧时,为了显得担子重,偷偷在筐里塞了两块砖,拍了三个月,肩膀磨出的茧子脱了三层”。这些没被镜头拍到的细节,拼出了一个“比沙僧更像沙僧”的刘大刚——不是荧幕上的角色,是那个把“憨厚”刻进骨子里的老艺人。

晚上翻朋友圈,看到有个00后网友说“我小时候总嫌沙僧的台词少,现在才懂,他的‘沉默’里藏着最稳的安全感”;还有个70后阿姨留言“我儿子问我为什么哭,我说你看那个挑担子的老爷爷,他陪我们走完了整个取经路”。其实哪是“陪我们走完”,是他把“沙僧”的样子,永远留在了我们的记忆里。

六小龄童的朋友圈有个评论写“大师兄,三师弟走了,你要好好的”。他回复了一个“抱拳”的表情——就像当年拍《西游记续集》结尾,师徒四人站在雷音寺前,沙僧笑着说“大师兄,我们到了”,六小龄童回头看他,眼睛里闪着光。那个笑着说“到了”的人先走了,可他们一起走过的“取经路”,早已经变成了刻在中国人骨子里的“童话”。

就像刘大刚生前接受采访时说的:“沙僧不是配角,他是取经队伍里的‘定海神针’。”这位“定海神针”走了,可他留在荧幕上的“沙僧”,会永远跟着“大师兄”的金箍棒,跟着“二师兄”的钉耙,跟着“师父”的禅杖,在每一个打开《西游记》的夜晚,轻轻说一句:“大师兄,师父让你慢点儿走。”